西藏军娃金铺子配资

每当看到有关军娃的文章和报道,我总会想起在西藏军区保育院、八一校长大的孩子们,我们被称为共和国第一代留守儿童,第一代西藏军娃。

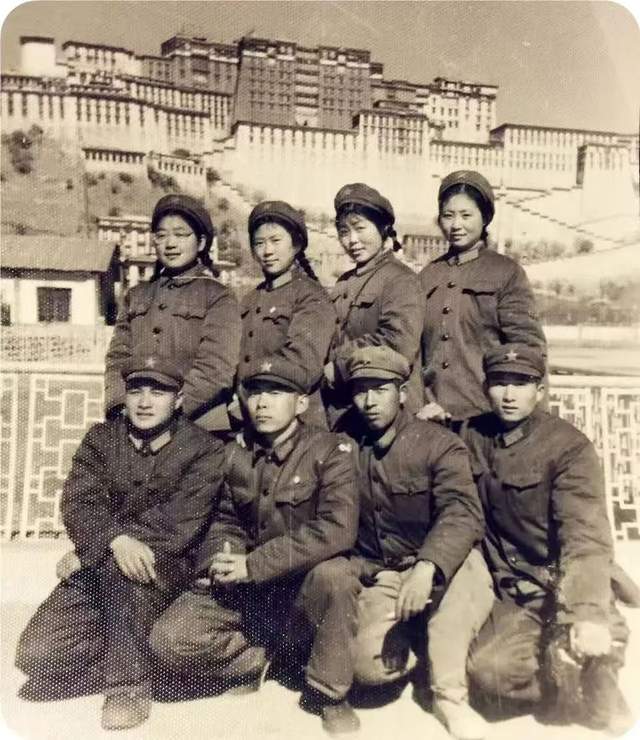

1950年,十八军在张国华军长,谭冠三政委率领下,肩负实现祖国统一的伟大使命,进军西藏,解放西藏,十八军将士踏上英勇悲壮的征途,长路漫漫,用奉献和牺牲,在高原奏响一首气势磅礴的雪域长歌。当五星红旗在高原飘扬,十八军老前辈,还有陆续从条件好的各大军区调进西藏的老前辈,继续做出了义无反顾的奉献,共同演绎了和平年代边疆军人与家人分离,与幼小孩子们分开,坚守高原的感人经历。

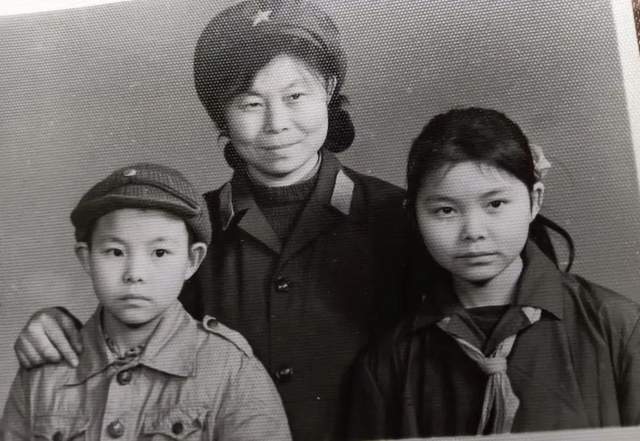

我的父母都是十八军军人,曾经都是西藏军人,我家三姐妹,都是在西藏军区保育院,八一校长大的西藏军娃。我是2岁进一保育院,大妹1岁进一保育院,小妹7个月送进二保育院。妈妈转业到资中县委组织部后,工作繁忙,爸爸一个人在西藏部队,2年才能休假一次回内地,全家只有爸爸休假时才能团聚。对保育院最深的印象,就是大约三岁多时,保育院从大邑县唐场搬到成都,搬到川办大院新修的保育院里,我们穿着保育院统一的服装,最喜欢站在二楼栏杆前,眼睛看着保育院大门,只要有穿军装的叔叔阿姨进大门,就会一齐如唱歌般整齐喊着:哪个的爸爸来了,哪个的妈妈来了。当风尘仆仆的军人站在孩子面前,这个孩子表情一定是傻傻看着军人,不知军人是爸爸?叔叔?妈妈?阿姨?被西藏回来休假的军人爸爸妈妈接出去住一段时间再送回保育院时,无论男孩女孩都会大哭大喊:我要我的妈妈,我要我的爸爸。这段在保育院的经历,一直让当时幼小的我们这些军娃忘不了。我是个爱哭的女孩,每次和爸爸妈妈分别时的大哭,大约一直持续到在八一校三年级。

我们那时不认识爸爸妈妈,太小的孩子送到保育院,2年多休假的父亲也不一定立刻能在很多孩子们中找到自己的孩子。记得爸爸说过,小妹7个月送进保育院,爸爸2年后休假到保育院小班,找了一圈都没找到小妹,就问老师,老师指向一个痰盂上坐着的小女孩,当爸爸抱起痰盂上坐着的这个大眼睛小女孩,小妹不哭也不闹,只是呆呆盯着抱她的陌生人,7个月就送到保育院的幼小孩子,怎么知道是爸爸抱着,那时的小妹,对为什么要称呼爸爸妈妈都不明白。我不知硬汉爸爸,当时抱起坐在痰盂上的女儿,心里有多疼痛。

妈妈转业到资中县委组织部工作,无法在成都全家团聚。爸爸去妈妈工作的资中县,那时路远车少,要坐汽车还要坐船,爸爸无法把三个幼小的孩子都带上,小妹只能留在保育院。爸爸一只手提着行李,一只手抱着大妹,我牵着爸爸的衣服,这样拖着,抱着,牵着去和妈妈相聚。这个场景我依稀记得,有时恍若是梦,有时又感觉是真实的记忆。妈妈后来调到成都工作,只能住单位宿舍,全家五口人,分别在5个不同的地方。爸爸一个人在西藏部队,妈妈工作单位在成都东郊,我在成都西门西藏军区八一校,大妹在南门八一分校,小妹在九眼桥附近西藏军区二保育院。妈妈休息日,只能转几次公交车去看一个孩子,节假日寒暑假也无法把3个孩子接到一起。大多数西藏军娃记忆中的的家,就是父亲休假时住在招待所,那时全家周末或寒暑假就可以在一起。我小时对家的印象,就是爸爸休假时住在顺城街西藏军区第一招待所,爸爸妈妈带我们常去吃的山东烤馍,还有齐鲁饭店的各类佳肴,唇齿间的余香一直留在记忆中,以为那就是家的味道,这也是很多八一校孩子们的记忆。

老十八军的孩子们从小离开父母,在保育院、八一校生活。还有很多各大军区调到西藏的老前辈,调动后孩子们也跟着到成都,送到西藏军区八一校,这些孩子小时候和父母生活在一起,有一个家。可是送到八一校后,到了一个完全陌生的地方和学校,看不到父母,没有了家,那个适应过程很难。当时西藏军区八一校,最受孩子们喜欢,和蔼可亲的传达室武大爷,不知在校门口抱起多少使劲摇着学校大门,哭喊要回家的孩子,不知拦住了多少要冲出校门去找父母的孩子,日夜辛苦看守住学校大门,防止有孩子偷跑出去找父母。孩子们根本不知道父母在哪里,更不知西藏的遥远,以为冲出校门就可以找到父母回到家。

在西藏军区八一校,还有更让人心痛的孩子,八一校每个年级都有烈士的孩子,军人父亲有在进军西藏路上牺牲,有参加西藏平叛牺牲,有在对印反击战中牺牲,有在西藏工作积劳成疾牺牲,还有在执行任务或休假往返路途翻车事故牺牲的,这些孩子的父亲永远留在高原烈士陵园里。烈士的孩子,有的很小送到保育院,岁数太小记不清父亲的面容,还有的孩子,没有出生父亲就牺牲了,从来没见过父亲,从没有依偎在父亲怀抱里。烈士孩子们看到的父亲,是照片里那个年轻军人,对父爱的渴望,对父亲深深的想念,比我们在保育院、八一校长大,和父母共同生活很少的西藏军娃更多,更深,更痛,他们的童年,比我们少了更多家的温暖。

西藏小军娃金铺子配资,还有因病离去时,也没看到爸爸妈妈,也没听到父亲的呼唤。小康姐曾讲述父亲张国华军长领受进军西藏任务后,以身作则,决定带女儿难难出征,没想到难难出征前因肺炎离去,患病的小难难,最后也没等到军长父亲抱一抱。十八军前辈,著名军旅诗人,作家杨星火老师,也曾有一个可爱的女儿雪虹,星火老师生下雪虹刚满月,就返回拉萨参加西藏平叛。在对印反击战中,作为战地记者英勇无畏冲到前线,当凯旋回到拉萨的星火老师,得到却是3岁女儿小雪虹在成都保育院因意外离去的不幸消息,小雪虹离去时没看到父母,甚至对星火老师第一次叫声妈妈的机会都没有。

在我家,也有同样的经历,我大约在八一校上三年级,妈妈已离职决定去西藏陪伴爸爸,我们三姐妹和妈妈临时在招待所住,我才知还有一个最小的妹妹在保育院,妹妹太小,妈妈无法把小妹妹也接到一起住招待所,所以我们三个姐姐都没见过最小的妹妹。只模糊记得妈妈给我们看过小妹妹的照片,小妹妹名字好听,让我这个当年的小姐姐,从此再没忘记小妹妹名字。可小妹妹却在那时患肺炎住进成都军区总医院,爸爸在西藏,无法立刻赶回成都陪伴照顾小妹妹,没想到却是永别。不到3岁病中的小妹妹,没有等到爸爸。直到如今,我这个大姐,只要想到小妹妹那么弱弱小小的小女孩,独自躺在病床上忍受病痛,我的心就会很疼很疼,眼泪会不断流下。我不知高大魁悟的爸爸,几十年是怎么把痛彻心扉的巨痛深深压在心里,也不知妈妈当年是怎样独自面对最心爱的小女儿病重直到离世,那无边的痛压垮了妈妈,妈妈后来身体一直很不好。我们长大后,一直到爸爸妈妈年老患病离世,家里都没有看到小妹妹照片和物品,爸爸妈妈也从不提起小妹妹,爸爸妈妈把最小的女儿深藏在心里,不愿触碰心中的深痛。我知道,在十八军军人中,还有这样痛失孩子的父母,还有小难难,小雪虹,我的小妹妹这样在病痛中离世也没等到爸爸妈妈抱一抱的西藏小军娃。

我们的军人爸爸妈妈,我们的老前辈,在经历了太多艰难,在痛失幼小孩子的痛苦中,把无边的想念和深深的痛埋在心里,仍然无怨无悔坚守在祖国边疆。父辈把根留在西藏,把心留在高原,献出青春,献出家庭,献出忠诚。

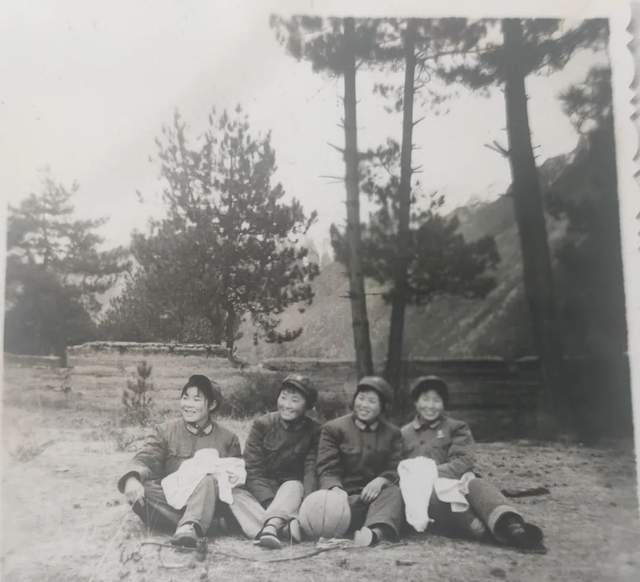

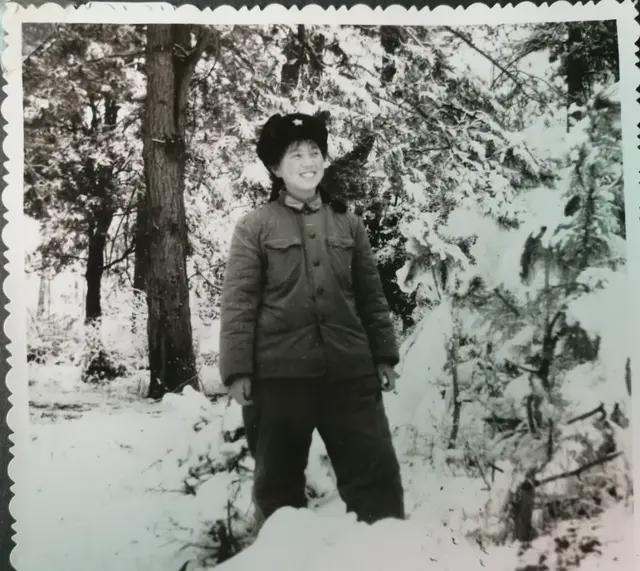

一年又一年,西藏军娃慢慢长大了,长大后的西藏军娃,陆续走上西藏高原,接过父辈的钢枪,保卫祖国边疆。在西藏拉萨,林芝,波密,昌都,山南,日喀则,那曲…,在西藏很多地方,都有十八军,老西藏军人的孩子们穿着军装,在冰天雪地边防站岗放哨,开着汽车在险峻千里高原路上,在普通医护工作岗位上,在保障边疆通信畅通工作的身影。长大后的西藏军娃,无论在部队从事什么工作,无论将军还是士兵,无论在西藏部队时间长短,都和父辈同样,为保卫祖国疆域,为建设美丽西藏奋斗着,没有辜负父辈的期望。我们的父辈,已用无声的行动,给西藏军娃做出了光辉榜样。

我所在部队,西藏军区第四野战医院,有很多十八军老军人,老西藏军人的孩子,她们和父辈一样,穿上军装到了高原,就扎根西藏。医疗二所手术室护士长王桂荣,父亲是抗战老兵,是跟随十八军第一批翻越雪山,历尽艰辛走进西藏的老军人,桂荣和母亲留在河南杞县,直到桂荣9岁多,才第一次见到父亲。父女之间因距离和时间相隔,桂荣和父亲无法亲密,只有疏远和敬畏。桂荣长大后报考西藏军区卫生学校,毕业后分到西藏军区第四野战医院。当她和医疗二所曾其久管理员建立家庭后,才知道西藏双军人会遇到更多困难。桂荣和当时女军人一样,怀孕7个月可以回内地休假,有身孕的女军人一路颠簸,一路艰辛回到内地,产假6个月,除去来回路途和进藏等车时间,孩子4个月就要断奶,准备返回西藏。和幼小孩子的分离,是军人妈妈最难过,最难舍的时刻。回到西藏后,孩子照片就在枕边放着,晚上看孩子照片亲不够,想的痛,泪流不止。桂荣的小西藏军娃,也同样不认识父母,当休假的桂荣和曾管理员回到成都,弟弟妹妹高兴喊着:曾哥回来了,大姐回来了。两个幼小的孩子也跟着又蹦又跳,一齐喊着曾哥回来了,大姐回来了。孩子在笑,桂荣却在流泪,为了能多陪伴孩子,桂荣夫妻从此分开休假。桂荣在西藏部队二十年,两个西藏军娃就在和父母不断分离中慢慢长大。

医疗二所护士张惠芳,父母都是十八军第一批进军西藏,解放西藏的老军人。张惠芳1968年12月在拉萨参军,分到第四野战医院,在平凡普通医护岗位上,默默工作12年。惠芳也是西藏双军人,爱人颜传学是第四野战医院政治处干事。惠芳没有和大多数女军人那样怀孕7个月后奔波在千里川藏线上,赶回内地生孩子,孩子早产,惠芳大出血,第四野战医院全力抢救时,颜传学还在军区学习。惠芳女儿小波密,长到半岁时,也只能送回安徽,请妈妈照顾。小波密长到3岁,惠芳转业回安徽,一家才团圆。可小波密不认识父母,哭着只要带她长大的姥姥。再次和惠芳小时候相似,看到父亲叫叔叔,半夜哭闹要回保育院。这就是西藏军娃小时候的共同经历。

医疗三所吴平大哥,是我八一校学哥校友,父亲是十八军154团老前辈,也是第一批翻雪山,涉冰河走进西藏,解放西藏的老军人。吴平这个在八一校长大的西藏军娃,1965年参军到西藏,在高原部队40余年,一直到退休才离开西藏。吴平大哥也经历和爱人,女儿长年分离。女儿是西藏军娃,女儿长大后参军到西藏,一家三代是西藏军人。

王桂荣、张惠芳、吴平都是十八军的孩子,第一代西藏军娃。第四野战医院还有很多十八军的孩子,老西藏军人的孩子,小时候生长环境虽有不同,但传承红色基因,成为第二代西藏军人,和父辈同样,把最美青春年华留在西藏。长大后的西藏军娃,到了高原部队,才逐渐开始理解父辈为解放西藏,保卫西藏,建设西藏舍小家,舍去幼小孩子绕膝之欢,几年才能见到孩子的无私奉献,他们的孩子,也成为留守儿童,也是在孩子们哭喊声中,军人们一次次再回到西藏。曾经的父女生疏,隔阂,化作更多的深情和敬意,父辈是心中永远的榜样,西藏军娃们也成为高原上的勇士!

在第四野战医院,还有更多军人,虽不是老西藏后代,可穿上军装到了高原,就扎根西藏,传承着老西藏精神,开始默默奉献。医疗二所医务助理员何荣华,1964年考进西藏军区卫生学校,1966年毕业分到第四野战医院,在医院工作17年,多次参知第四野战医院组织的医疗队,外出执行各项艰巨医疗任务。1983年第四野战医院撤编后调林芝115医院工作5年多,后内调到新都47医院,在部队28年,在西藏工作22年多。何荣华医生是第四野战医院有名的锋利“开山斧\",是无惧艰险军中铁汉,又黑又壮的铁汉也有柔情,谈到与爱人长期分居两地,所有的家事都是爱人承担,小军娃小时长年生病,做为父亲也无法照顾,铁汉也哽咽难过。

何荣华医生的爱人朱大姐,当年任四川省女子羽毛球队副队长,运动队的生活与部队相似,早上6点起床,队长带队出操,上午下午都要进行运动员训练,晚上开会或上课,10点运动员熄灯后,队干部还要轮流查铺。军嫂朱姐工作繁忙,何荣华医生是西藏军人,家务只能朱姐独自承担,带队去外地比赛时,儿子也只有托人帮忙照顾。儿子2岁时患哮喘,高烧不退,医务室打针也无法退烧。七十年代医院挂号难看病难,天不亮宿舍大门没开,朱姐只能翻大门去医院排队挂号,再返回宿舍抱孩子去看病。患小儿哮喘病的小军娃,常年远离西藏军人父亲,生病时的孩子,缺少病痛时父亲厚实胸膛抱着的温暖,缺少父亲健壮的身体为他跑前跑后求医治病。直到何荣华医生调林芝115医院后,朱姐带着小军娃去林芝探亲,10岁的小军娃在贡嘎机场下飞机后,突然感觉不喘了,当时小军娃就高兴得跳起来,大喊着:我好了,我不喘了。小军娃多年的哮喘病就在刚踏上高原奇迹般好了,何荣华医生和军嫂朱姐这时的笑容,包含了多少欣慰和太多酸楚。

在第四野战医院还有很多军人有这样的经历。1971年,我参加医疗二所组织的下乡巡迴医疗队,到波密县下面三个区执行巡迴医疗任务时,清楚记得当时姚玉贤护士,女儿烫伤,姚护士接到信后,没到休假时间,又在执行医疗任务,那时没有手机,也不通电话,只能靠写信,写信收信一个来回要1个多月时间。姚护士白天执行医疗任务,晚上在地铺上躺着,看着女儿的照片不停流泪。烫伤的小军娃,哭着喊着,却看不到妈妈,得不到护士妈妈专业医护照顾。军人妈妈选择继续执行医疗任务,可那无言的痛却在军人妈妈心的深处。

无数西藏军人,和十八军老前辈,老西藏军人相同,穿上军装使命在肩,就要舍弃小家。太多的西藏小军娃,和我们第一代西藏军娃小时候也相同,哭喊着不要爸爸妈妈离开,生病时得不到父母照顾,有些孩子后来身体就一直不太好,西藏军人做出了很多难以想象的牺性和奉献。

如今西藏发生了翻天覆地变化,新西藏经济繁荣,交通便捷,每年寒暑假,有很多西藏小军娃去西藏,到军营和父亲团聚。孩子们看到手握钢枪,挺拔身姿,眼神坚定的军人父亲,看到军营中多彩的生活,父亲坚守高原的闪光日子,对军人父亲有了更多的敬意。当我每次看到小军娃们穿着迷彩服的照片和小视频,学着敬军礼,大声说出长大后,要和父亲一样穿上军装,保卫祖国的愿望,我总会激动和骄傲。当年我们这些远离父母的特殊留守儿童,保卫祖国的信念早已深深植入我们心中,长大后的我们,就成了父辈那样的西藏军人。雪山巍峨,见证着一代又一代西藏军人传承老西藏精神,勇敢无畏守护祖国边疆。无数的西藏军娃在成长,父辈的荣耀和奉献,激励着军娃。愿千千万万西藏军娃接过父辈的钢枪,永远悍卫祖国疆域。

作者简介:

钟建新:1969年12月拉萨入伍,曾在扎木大站,西藏军区第四野战医院服役。

欧亚联合证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。